Foto aufgenommen von Melanie Haberl

Ein Essay von Melanie Haberl

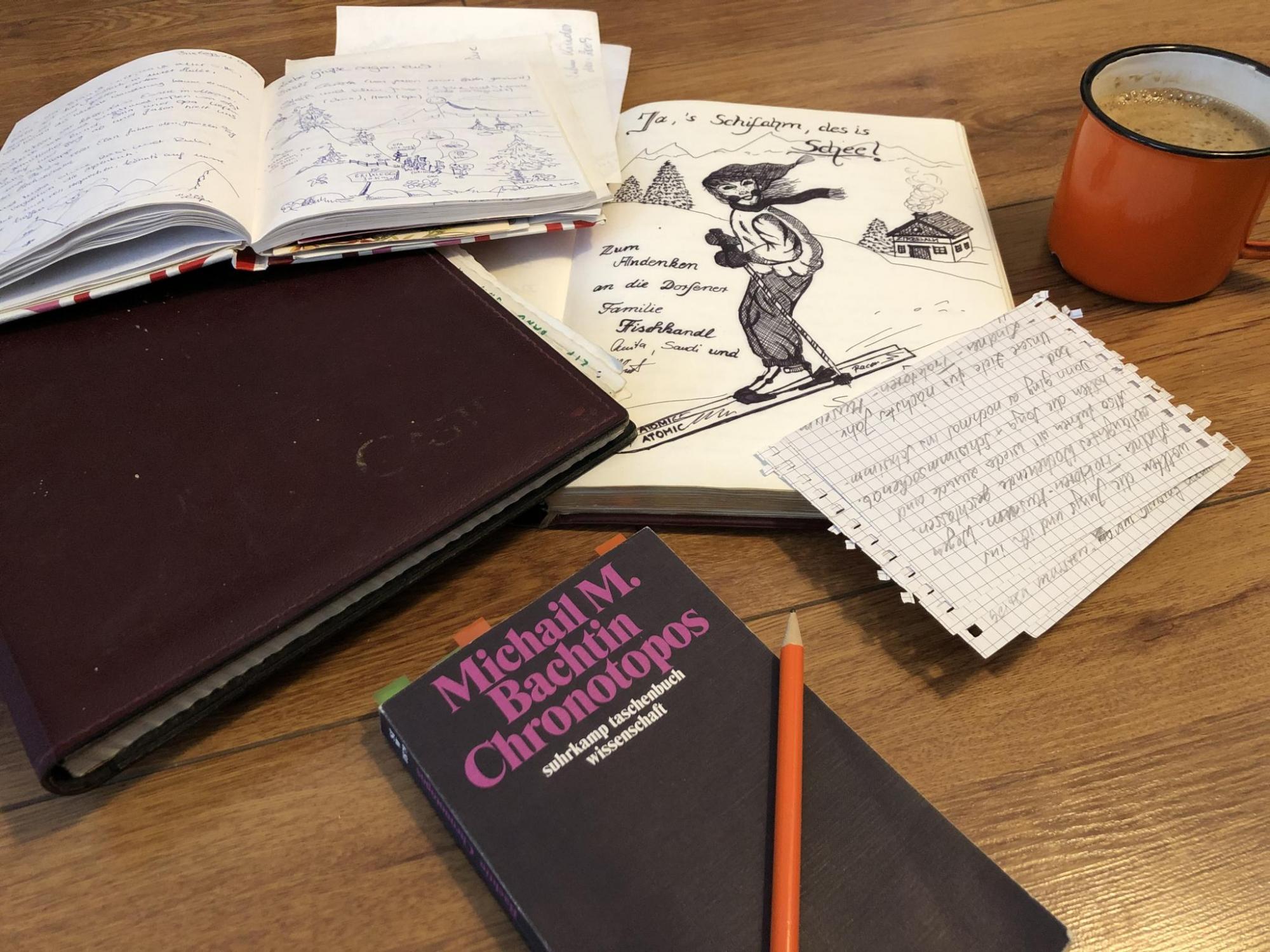

Wir leben in und durch und für Geschichten. Eine Story verweist auf die nächste, kleinere Erzählungen gehen auf in größere, sie hängen zusammen oder grenzen sich ab, formieren und zerstreuen sich wieder, lose und frei und so herrlich willkürlich wie Wolkengebilde am Himmel. Das Tolle an Geschichten ist, dass sie – wie auch die Wolken – unglaublich deutungsoffen sind: Wir können dies und jenes in sie hineininterpretieren, sie für alle möglichen Zwecke ge- oder missbrauchen, wir schöpfen aus ihnen Sinn und Bedeutung. Wir erzählen und erleben uns in Geschichten, nehmen uns selbst und andere und eigentlich die ganze Welt in ihnen und durch sie wahr. Viele Geschichten verpuffen und verdampfen, manche gerinnen zu Formen, werden zu Büchern oder Bildern oder Kunstwerken. Dadurch sind sie les- und greifbar, existieren auch unabhängig von ihren Erzähler:innen; man trifft sie einzeln für sich stehend oder gleich ein ganzes Konvolut von ihnen. Eine solche Sammlung an Geschichten hat unlängst meine Aufmerksamkeit auf sich gezogen: Drei Gästebücher aus der Frühstückspension meiner Großmutter in Tirol, die ich mir bei meinem Weihnachtsbesuch ausleihen durfte.

Sehnsuchtsort Frühstückspension

„Was willst du denn mit diesen alten Büchern“, meinte meine Oma skeptisch, als sie mir die Alben in die Hand drückte. Eine zufriedenstellende Antwort blieb ich ihr bis heute schuldig. Unter einer Staubschicht kamen schließlich abgegriffene, braune Ledereinbände hervor, auf denen die Reste von längst abgebröckelten goldenen Lettern das Wort „Gästebuch“ nur mehr erahnen ließen. Kaum hatte ich das erste Buch aufgeschlagen, fielen mir schon die losen, leicht angegilbten Seiten entgegen und der in meine Nase strömende Geruch nach altem Papier und Keller erregte gleichermaßen Interesse wie dezenten Ekel. Beim Durchblättern zeigten sich mir unterschiedliche Schriften aus unterschiedlichen Stiften, kurze und auch lange Geschichten und Gedichte, Eingeklebtes, Fotos, Zeichnungen, Listen und sogar Fingerabdrücke. Eine bunte Collage an persönlichen Erinnerungen; Impressionen aus einer längst vergangenen Zeit. Bevor die Gästebücher in den Keller und unter Sitzbänke verfrachtet worden sind, lagen sie viele Jahre lang im Aufenthaltsraum, zugänglich für alle Besucher:innen der Frühstückspension. Über 100 Einträge, vorwiegend aus den 1980er- und 1990er-Jahren, legen Zeugnis ab von Geschehnissen und Erlebnissen an diesem Ort. Gäste, die hier ihren Urlaub verbrachten, berichteten anderen Gästen, die ebenfalls hier ihren Urlaub verbrachten, über ihren Urlaub hier. Eine Erfahrungsgemeinschaft reflektiert sich selbst.

Beim ersten Lesen der Einträge ließen mich einige Formulierungen stutzen; sie wirkten irgendwie unpassend und antiquiert: „Urlaubsglück“, „Stammgäste“, „herzliche Aufnahme“. Ich war irritiert. Ich konnte die Worte zwar kognitiv erfassen, aber deren Bedeutung und Bezugsrahmen nicht richtig einordnen. Die Eintragenden schienen sich wie auf einen unausgesprochenen, unsichtbaren Konsens geeinigt zu haben. Etwas, zu dem ich als Außenstehende keinen Zutritt habe; ein Sinnzusammenhang, der mir verwehrt bleibt. Obwohl ich den Ort des Geschehens kenne, lesen sich die Gästebüchereinträge wie Beschreibungen eines anderen Raumes, einer anderen Zeit, eines anderen Gefühls. Die Geschichten hinter den Geschichten versperrten sich mir und anstelle des Wolkengebildes machte sich ein undurchsichtiger Nebel breit. Man könnte es als einen glücklichen Zufall bezeichnen, dass ich mich genau zu dieser Zeit in einer Lehrveranstaltung mit dem Konzept des Chronotopos auseinandersetzte. Der vom russischen Literaturwissenschaftler Michail Bachtin geprägte Begriff meint so viel wie das Gefühl einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort. Er spricht von der Zeit, die sich im Raum offenbart und dem Raum, der durch Zeit mit Sinn erfüllt wird. Ein Chronotopos ist eine atmosphärische Verbindung der Dimensionen, dicht verwoben in einen Bedeutungszusammenhang. „Emotional gefärbter Kontext“ – diese Beschreibung aus einer der vielen Seminardiskussionen trifft es vielleicht am besten. Und so ist auch ein Aufenthalt in einer Frühstückspension nicht einfach nur Urlaub, sondern stets mit ganz spezifischen Assoziationen verbunden. Hier geht es um individuelle Bilder und Wünsche, die zugleich aber auf einer Basis kollektiver Vorstellungen, einer Art geteilter Speicher fußen, worüber sich die Erfahrungsgemeinschaft der Gäste verstehen und verständigen kann. Doch woraus schöpfen sich diese Imaginationen? Welche Motive machen den Sehnsuchtsort Frühstückspension aus? Wie können diese erfasst, beschrieben und miteinander in Verbindung gebracht werden?

Auf den folgenden Seiten möchte ich versuchen, die Gästebucheinträge als Zugang zu diesem semantischen Fundament zu nutzen; Bachtin liefert mit dem Begriff der Idylle eine passende Lesebrille für dieses Vorhaben. Er beschreibt den idyllischen Chronotopos als einen Mikrokosmos, der sich selbst genügt, und keine wesentlichen Verbindungen zur übrigen Welt hat: Ein einheitlicher Ort mit zyklisch verlaufender Zeit, an dem der Fokus auf einigen wenigen Realitäten wie etwa Liebe, Tod, Sexualität und Essen liegt und die Menschen in einer organischen Verbindung mit der Natur leben. Die Frühstückspension könnte demnach als ein solcher, in sich abgeschlossener Mikrokosmos gefasst werden, welcher durch dieses spezielle Verhältnis von Raum und Zeit bestimmt ist und um einzelne, wesentliche Lebensthemen kreist. Der Chronotopos ist aber kein realer Ort, sondern in diesem Fall ein rein narrativer Raum, der durch Sprache konstruiert, betreten, markiert und abgesteckt wird. Wörter sind die Wegmarken dieser idyllischen Semantik und verleihen dem Sehnsuchtsort sowohl Form als auch Inhalt – in diesem Fall einer Frühstückspension im Tirol der 1980er- und 1990er-Jahre. Schauen wir uns also an, woraus dieser Chronotopos besteht:

„Endlich sind wir da“

Erstaunlich häufig begegnen mir in den Gästebüchern Geschichten über das Ankommen und vom Aufeinandertreffen zwischen Reisenden und Bereisten. Manche Einträge muten dabei ein wenig an wie Abenteuerromane und neben ausdrucksstarker Bildsprache und Metaphern finden sich auch einige szenische Darstellungen: So hat eine Gruppe „das Bergl erklommen“, andere spielen auf eine lange Anreise an, haben „den weiten Weg auf uns genommen“ oder „kamen mit dem Trabi aus dem fernen Sachsenland her“. Die Gäste scheinen keine Kosten und Mühen gescheut zu haben, um ihr Ziel zu erreichen. Das Motiv der Ankunft ist dabei nicht nur ein beschreibender erster Eindruck, sondern stellt zugleich auch einen wertenden Abgleich dar, ob die vorgefundene Wirklichkeit auch mit der Erwartung übereinstimmt. Der Erstkontakt zu den Gastgebern wird emotional aufgeladen mit Bezeichnungen wie einer „freundlichen“ und „herzlichen Aufnahme“ oder Formulierungen wie „in Liebe wurden wir aufgenommen“. An diese positiven Besetzungen reihen sich Assoziationen von Häuslichkeit, wie „nach einem Jahr Pause sind wir heuer wieder zu ‚Hause‘“ oder „fühlten wir uns von Anfang an daheim“. Das Willkommensgefühl wird auch umschrieben mit Begriffen der „Gastfreundschaft“, „Gastfreundschaftlichkeit“ oder „Gastlichkeit“. All diese Vermerke scheinen durchzogen zu sein von einer latenten Erleichterung, als hätten die Reisenden insgeheim befürchtet, sich einer Illusion hinzugeben und mit einer Enttäuschung konfrontiert zu werden. Doch hat – so ist es zumindest den Einträgen zu entnehmen – die Realität den Vorstellungen standgehalten; der Urlaub kann also beginnen. Auch nach Bachtin sind es gerade die Beschreibungen von Schwellen und Begegnungen, mit denen narrative Übergänge markiert werden. Die Reisenden treten ein in den idyllischen Chronotopos der Frühstückspension, soziale Schichtungen und gewohnte Raumzeitgefüge heben sich auf und unterschiedliche Schicksale werden miteinander verflochten.

Auf die Schilderung der Ankunftsszenen folgen meist evaluative Berichte, inwiefern die vorab geschmiedeten Urlaubspläne denn auch geglückt sind. Je nach erzählerischer Vorliebe werden entweder ganze Geschichten mit einem Plot gebastelt oder einzelne Ausschnitte in Form von Reimen oder als Zeichnungen skizziert – etwa mit Bildern von Wanderschuhen, Weinflaschen oder Schi. Inhaltlich scheinen dabei alle Äußerungen um dasselbe Motiv zu kreisen: Das Wetter. In nahezu jedem Eintrag findet sich ein Vermerk, ob das Wetter „wonnig“ war oder „es nicht so gut meinte“, ob der erhoffte Sonnenschein im Sommer und der Schneefall im Winter auch tatsächlich eingetreten ist. Gezeichnet wird dabei ein idealisiertes Bild von Natürlichkeit und Ursprünglichkeit und es findet – ganz nach Bachtins Begriff der Idylle – eine romantisierte Aufladung durch Konnotationen mit Wildnis, Unzähmbarkeit und einer Überlegenheit der Natur über die Kultur statt. Das Wetter, zuweilen auch als „Wettergott“ bezeichnet, wird als eine höhere Gewalt stilisiert, welcher die Urlauber schutzlos ausgeliefert, aber auch untrennbar mit ihr verbunden sind. Es ist die unberechenbare Konstante, mit der die individuellen Reisepläne stehen oder fallen. Die Gäste zeigen in den Einträgen ihre Verletzbarkeit auf und zeichnen eine Wirklichkeit, die sich dem eigenen Willen und der Formbarkeit entzieht. Gleichzeitig vermittelt dieses paradoxe ausgeliefert-Sein auch ein Gefühl von Geborgenheit: Denn auf das Wetter kann man sich zwar nie verlassen, aber es ist zumindest immer da. Sonne, Wolken und Regen symbolisieren die Möglichkeiten und Begrenzungen des Urlaubs, sie durchdringen den Raum und markieren ihn atmosphärisch als passend, schön oder gefährlich. Dabei ist den Eintragenden der illusorische Charakter des Wetterglücks durchaus bewusst: „der Winter – dachten wir – wär schön, doch konnten wir diesen nur auf Postkarten sehn“. Die Ohnmacht gegenüber dem Wetter wird über einen kreativen und geschickten Umgang mit den jeweiligen Gegebenheiten kompensiert. So betreten die Reisenden etwa die Umgebung mit entsprechender Ausrüstung: „Mit Badehosen und Regenkleidung waren wir gewandet“; versuchen, trotz widriger Umstände ihre Pläne zu verwirklichen: „Auf vereisten Pisten, welch ein Graus, rutschten wir so manches Mal aus“ oder setzen dem schlechten Wetter einfach gute Laune entgegen: „So manches Gewitter ließ uns nicht verdrießen“. Der Fokus auf die Witterung stellt zudem eine Abgrenzung zum herkömmlichen Alltag dar: zurückgeworfen auf die wesentlichen Realitäten und die unmittelbare Natur gewinnt das Wetter an Bedeutung, während andere Aspekte der Alltagsorganisation in den Hintergrund treten.

Vielfach werden in den Gästebüchern auch die konkreten Unternehmungen während des Aufenthaltes thematisiert. Dabei sind es aber meist nicht die Ziele selbst, sondern die Wege und Verkehrsmittel, die eine ausführlichere Beschreibung erfahren. Diesen erzählten Routen folgend, lässt sich ein Zirkel des Entdeckens zeichnen: Ausgangs- und Endpunkt ist dabei stets die Frühstückspension. Ausflüge in die nächste Stadt, zum Einkaufen, zu Sehenswürdigkeiten, vor allem aber auf die umliegenden Berge verdichten diese narrative Karte. Vermerke, wie lange und wie anstrengend der Fußmarsch war oder ob die Destinationen mit dem Auto, Fahrrad oder Bus erschlossen worden sind, lassen vor meinem inneren Auge eine immer differenziertere Topographie entstehen. Jede Bewegungsform verfügt dabei über ihre je eigene Wahrnehmungsweise und Rhetorik, wie auch Historiker Karl Schlögel formuliert: Für ihn sind Reisebeschreibungen ein sich im Raum bewegender Narrativ, dem spezifische Arten des Berichtens und Darstellens zueigen sind. Was die Flanierenden in der Stadt sind, sind die Wandernden am Land, und das Oszillieren rund um die Frühstückspension sowie Vorstellungen von einem Tagesausflug determinieren den Radius und das Relief dieses Chronotopos. In den Gästebüchern schlagen sich Reflexionen darüber als verschriftlichte Vergleiche nieder: „Wir haben den Rekord gebrochen, statt 1 Stunde nur 45 Minuten; Alois und Erna kamen hinterher gekrochen“ oder „Mit Müllers* Touren wagen, da hört man manchmal doch ein Klagen. Meiers* laufen auch sehr schnell – doch man kriegt ein dickes Fell“ liest sich als eine Art spielerischer Wettbewerb der Skalierungen. Praktiken des räumlichen wie zeitlichen Vermessens und deiktische Gegenüberstellungen von Dauern und Distanzen sollen helfen, sich innerhalb dieses Mikrokosmos zu orientieren und zu positionieren. Gleichzeitig wird damit die Idylle synchron wie diachron immer weiter ausdifferenziert.

„Im Essen waren wir Weltmeister“

Während sich der gesamte Aufenthalt entlang von Ausflügen gliedert, strukturieren sich die einzelnen Urlaubstage vorwiegend über Mahlzeiten: „Wir gaben uns dem ersten Frühstück hin“, schreiben die Gäste, bevor sie das Haus verlassen und „kamen wir abends müde und hungrig zurück verwöhnte uns Marie’le mit fürstlichem Mahl und Bier, für uns alle ein Riesenglück!!!“. Das Frühstück gilt dabei als Markierung des Tagesbeginns und das Abendessen als Ritual des Heimkehrens. Wie im Proust‘schen Madeleine-Erlebnis fungiert das Essen als starkes Symbol und Eintritt in den Chronotopos: Nicht umsonst finden das Motiv der Geschmackserinnerungen und die Nennung bestimmter Speisen und Getränke auch in der Tourismuswerbung Verwendung. Auffallend ist zudem die Hervorhebung des bewusst wahrgenommenen Genussmoments sowie eine plastische Schilderung von haptischen und olfaktorischen Eindrücken. Die Auseinandersetzungen mit Gerüchen, die „durch das Haus ziehen“ und „Köstlichkeiten“, die auf der Zunge zergehen, symbolisieren einen sinnlichen Gegenpol zu einer automatisierten und hastigen Mahlzeiteneinnahme im Alltag. Der Chronotopos findet somit nicht nur im Außen statt, sondern wird hier buchstäblich einverleibt. In der Formulierung von dionysisch anmutenden Gelagen wird diese Durchdringung bis zur Maßlosigkeit stilisiert. Phrasen wie „im Essen waren wir Weltmeister“ oder „Nur blieb uns nichts als Essen und Trinken – wir brauchten nur mit dem Glas zu winken“ evozieren geradezu paradiesische Vorstellungen von der Frühstückspension als eine Art Garten Eden, wo der Obstler in Strömen fließt und stets ein Kaiserschmarrn in der Gusseisenpfanne brät. Die „liebevolle“ Gastgeberin, die ihre Gäste vom feuchtfröhlichen Abend aus dem Aufenthaltsraum „in die Betten jagt“ oder auf sie „aufpasst“, erinnert an das Sinnbild einer Mutter, die für ihre Kinder kocht, sie bespaßt und umsorgt. „Es wurde gelacht und getrunken, als letzter war Hans ins Bett gesunken. Am nächsten Morgen – oh welch ein Graus – sah er wie eine Leiche aus.“ Mehreren Geschichten wohnen humoristische Darstellungen von Grenzüberschreitungen inne; der Exzess und die Abgabe von Verantwortung stehen für ein hedonistisches im-Moment-leben. Es gibt kein Davor, kein Danach und auch kein Außerhalb: Was in der Idylle zählt, ist einzig und allein der Augenblick.

Wo die Zeit Stillsteht

Unterstrichen wird diese ewig währende Gegenwart, indem weder Uhrzeiten noch Wochentage Erwähnung finden. Auffallend ist zudem die erzählzeitliche Dehnung von Situationen: Während mehrere Urlaubstage oder gar Wochen in einem Satz zusammengefasst werden, stehen diesen sehr umfangreiche und detaillierte Beschreibungen einzelner Abende gegenüber. Präzise wird aufgezählt, welche Anwesenden sich im Aufenthaltsraum versammelten, welche Praktiken (Musik, Gesang, Spiele, Tänze) dort vollzogen worden sind und welche alkoholischen Getränke währenddessen konsumiert wurden. Die Anwesenheit anderer Gäste ist dabei konstitutiv für die Idylle der Frühstückspension: Das gemeinsame Erleben, aber auch das gemeinsame Erinnern, unter anderem in Form von gegenseitigen Erwähnungen im Gästebuch, zeugt von einer Erfahrungsgemeinschaft, welche gleichermaßen Produkt wie auch Produzentin dieses Chronotopos ist. Die Pension erscheint als ein zweites Zuhause und eine erweiterte Familie, und so finden sich auch immer wieder liebevolle und neckische Anspielungen, Spitznamen und Rollenverteilungen in Richtung anderer Gäste und der Betreiberfamilie. Manche vermerkten sogar, sich mit ihren in der Frühstückspension geschlossenen Bekanntschaften auch künftig wieder hier treffen zu wollen. Mehrfach erwähnt werden auch Stammgäste-Ehrungen und Aufenthaltsjubiläen („kommen wir schon 30 Jahr“), als Beweis, wie viel Zeit hier schon verbracht worden ist und als Vergegenwärtigung von Vergänglichkeit („mögs einige Jahre uns noch gegönnt sein“). Auch merkten viele Eintragende ihre Verwunderung über einen andersartig wahrgenommenen Zeitverlauf an: „Die Zeit verging so schnell“, sie „verging im Flug“ und „plötzlich“ sei der Tag der Abreise gekommen. Die Raffung der Zeit stellt zwar einerseits ein Qualitätsmerkmal dar – als Gegenbild zu Langeweile und einer damit verbundenen zeitlichen Dehnung – gleichzeitig wird dieser Umstand aber mit Kummer und Wehmut bedacht. Im nahenden Ende der Urlaubsidylle taucht schließlich der normale Alltag als ein Flimmern am Horizont auf: Erwähnt werden beginnende „Alltagssorgen“ und eine Rückkehr in die „streßigen Arbeitswochen“. Die Ruhe und Behaglichkeit des idyllischen Mikrokosmos werden bedroht von der als beschleunigt und hektisch markierten Außenwelt. Mit „wir kommen wieder“ und „freuen uns schon auf nächstes Jahr“ wird nicht nur der Wunsch nach Wiederholung kommuniziert, sondern zugleich auch der Sehnsuchtsort als Konstante festgeschrieben. Die Idylle erfährt somit ihre narrative Fixierung als beständiger, immer gleichbleibender Anker, der jederzeit wieder aufgesucht werden kann.

Zusammengefasst lässt sich festhalten, dass der Chronotopos Frühstückspension als ein Ort gezeichnet wird, an dem die Zeit stillsteht. Er ist ein Gegen-Alltag, ein geborgenes Nest, abgeschottet und in sich vollendet wie eine gläserne Schneekugel. Alles bleibt immer beim Alten. Als einzige Variation werden das Wetter und die Jahreszeiten stilisiert, wodurch auch eine besondere Verbindung mit der Natur verdeutlicht wird. Räumlich begrenzt sich die Idylle auf das Haus und die umliegende, innerhalb von Tagesausflügen erschließbare Region. Während die darüber hinausreichende Außenwelt keine Erwähnung findet, werden Beschaffenheiten und Begebenheiten innerhalb des Mikrokosmos umso genauer nuanciert. In den Innenräumen der Frühstückspension stellen das sinnliche Essen und Trinken die zentralen Realitäten dar: Ausführliche Beschreibungen von Genusssituationen gipfeln in Maßlosigkeit und Rausch als Zeichen der Entgrenzung. In manchen Fällen erinnern die Darstellungen gar an unvernünftige Kinder, die an Mamas Rockzipfel ziehen und sich mal danebenbenehmen, aber dennoch von ihrer Mutter immer geliebt werden. Dieser Narrativ der Zuneigung findet seine maximale Verdichtung im Aufenthaltsraum: Er ist das emotionale Herzstück, das die Frühstückspension als Ort der Liebe von anderen, unpersönlicheren Formen der Unterkunft, wie etwa dem Hotel, unterscheidet. Die dort verbrachten Abende, gefüllt mit gemeinschaftlichen Praktiken und Alkohol zeugen von einem Chronotopos, der sich nicht nur selbst genügt, sondern sich dafür auch noch feiert. Zentrale Gefühle sind dabei Harmonie, Verbundenheit, Sicherheit und Stabilität. So unerschütterlich die chronotopische Idylle in sich selbst wirkt, so fragil ist sie gegenüber der einbrechenden Komplexität der Außenwelt: Am Ende des Aufenthaltes kontrastiert der unruhige Arbeitsalltag die verlangsamte, still(stehend)e Zeit der Frühstückspension und der Austritt aus dem Chronotopos findet ebenso abrupt statt wie der Eintritt. Was bleibt, sind Erinnerungen sowie die Vorfreude auf das nächste Jahr. Bachtins Deutungsmuster der Idylle verhilft zwar zu einem Erkennen von inneren Verknüpfungen, wirft aber zugleich weitere Fragen im Zusammenhang mit dem Außen auf: Wenn dieser Sehnsuchtsort so paradiesisch und perfekt ist, was hat dann dazu geführt, dass die Gästebücher und mit ihnen auch der Chronotopos der Frühstückspension scheinbar verschwunden sind? Diese Bücher existieren nur mehr als Relikt, als materialisierte Reminiszenz; ihre Patina offenbart die Zeichen der Zeit und allein schon ihr Geruch verrät, dass keine Gegenwart, kein Leben mehr in ihnen wohnt, sondern nur mehr Vergangenheit und Tod.

Ist die Geschichte auserzählt?

Natürlich könnte man nun mögliche Erklärungen für das Verschwinden der Gästebücher – so wie in nahezu allen Gegenwartsdiagnosen – in Auswirkungen des Kapitalismus, Massentourismus, Klimawandels etc. begründet sehen. Es könnten sich die menschlichen Sehnsüchte geändert haben und anstelle von Sicherheit und Ruhe nun Abenteuer und Abwechslung als erstrebenswert gelten. Die Gemeinschaft der Stammgäste, die Jahr für Jahr am selben Ort zusammenkommt, würde verdrängt von Individualisierungstendenzen bei gleichzeitiger Pluralisierung der Möglichkeiten und dem Drang nach ständig neuen Erfahrungen. Der Wandel an Erwartungen könnte womöglich auch auf eine veränderte Wahrnehmung von Zeit und Raum zurückgeführt werden: Das Automobil als Reisegefährt wurde abgelöst vom Flugzeug und dem Fahrrad, die Urlaubsziele von heute sind entweder ganz weit weg oder direkt vor der Haustür. Die fortwährende Beschleunigung verändert den Horizont, sie führt zu einer Verknappung von Zeit bei gleichzeitiger Erweiterung von Raum. Also der genaue Kontrapunkt einer Idylle. Die Soziologie steuert pathetische Begriffe wie Erlebnisgesellschaft bei, Historiker:innen und Philosoph:innen sprechen schon seit Jahrzehnten von einem Ende der großen Erzählungen, Ökonom:innen bringen so ziemlich überall das Argument des exponentiellem Wachstums an und nur allzuleicht kann die Postmoderne als Auflösung von einfach Allem begriffen werden. Komplexität erscheint als einfache Antwort und nimmt damit jeglichen weiterführenden Fragen ihr Fundament. Doch ist diese Geschichte wirklich auserzählt? Oder hat sie einfach nur Umdeutungen erfahren und sich vielmehr in neue, andere Geschichten transformiert? Wir dürfen nicht vergessen, dass der Chronotopos sowohl Chronos als auch Topos ist. Er verfügt über Oberflächen und Tiefen, Ausdehnungen und Dauern, Stadien und Zonen, Stillstände und Bewegungen, Reflexionen und Abgründe. Zugänglich wird er durch Erinnerungen, durch Praktiken, Dinge, Räume oder Erzählungen. Er durchdringt alle Ebenen. Das macht ihn zu einer außerordentlich stabilen und konstanten Sache, zugleich ist er aber auch sehr verletzlich: Denn ändert sich eine seiner Komponenten, ändert sich das gesamte Gefüge. Wir denken, fühlen und handeln nach wie vor chronotopisch. Lediglich die Form hat sich verändert, die Geschichten finden Ausdruck über neue Handlungen, neue Gegenstände, neue Worte. Gerade hier kann eine empirische Kulturwissenschaft ansetzen und einen Blick auf zeitgenössische Vorstellungen und Praktiken des Urlaubens werfen. Die Chronotopoi und ihre Materialisierungen haben sich entgrenzt, sie sind nicht mehr gesammelt, starr und fest verbunden, sondern dynamisch, mobil und fragmentiert, äußern sich in Hashtags und Sternebewertungen, in Reiseblogs, digitalen Rezensionen und Empfehlungen. Wie die Wolken, die sich vielleicht mal kurz verziehen oder sich zu Dunst oder Nebel oder dunklen Gewitterschwaden verändern, aber trotzdem immer in irgendeiner Gestalt vorhanden sind. Die Geschichten werden nach wie vor weitererzählt, nur eben anders. Vielleicht ist es ja gerade die nostalgisch verklärte Trauer über eine verlorene Materialität, die den gegenwärtigen Chronotopos auszeichnet. Die kollektive Ausrufung einer neuen Wertigkeit des Analogen. Die Bestürzung über den Verlust von greifbaren Zeitspuren, die nun im physischen Raum vermisst werden, und Analysen wie diese überhaupt anstoßen. Denn vor zehn Jahren, da hätte sich womöglich niemand um diese „alten Bücher“ geschert.

Dieser Text entstand im Rahmen des Seminars „Raum-Zeit-Konfigurationen: Chronotopos“ unter der Leitung von Dr. Anna Weichselbraun. Weitere studentische Beiträge aus Lehrveranstaltungen sind hier zu finden.